『家族の舟』で学ぶペアトレ15のヒント〈6〉行動の4つの機能とは?

「親から『怒られる』とか『説教される』といったリアクションは、

お子さんにとって、必ずしも『不快』であるとは限らないんですよ」

——水谷インストラクターの言葉第11章 ペアトレ講座・二回目 より

■ なぜ、その子は“わざと怒らせるようなこと”をするのか?

親として、支援者として、

「なんでこんなことするの?」「どうしてわざわざ怒られるようなことを…?」

そう思ったことはありませんか?

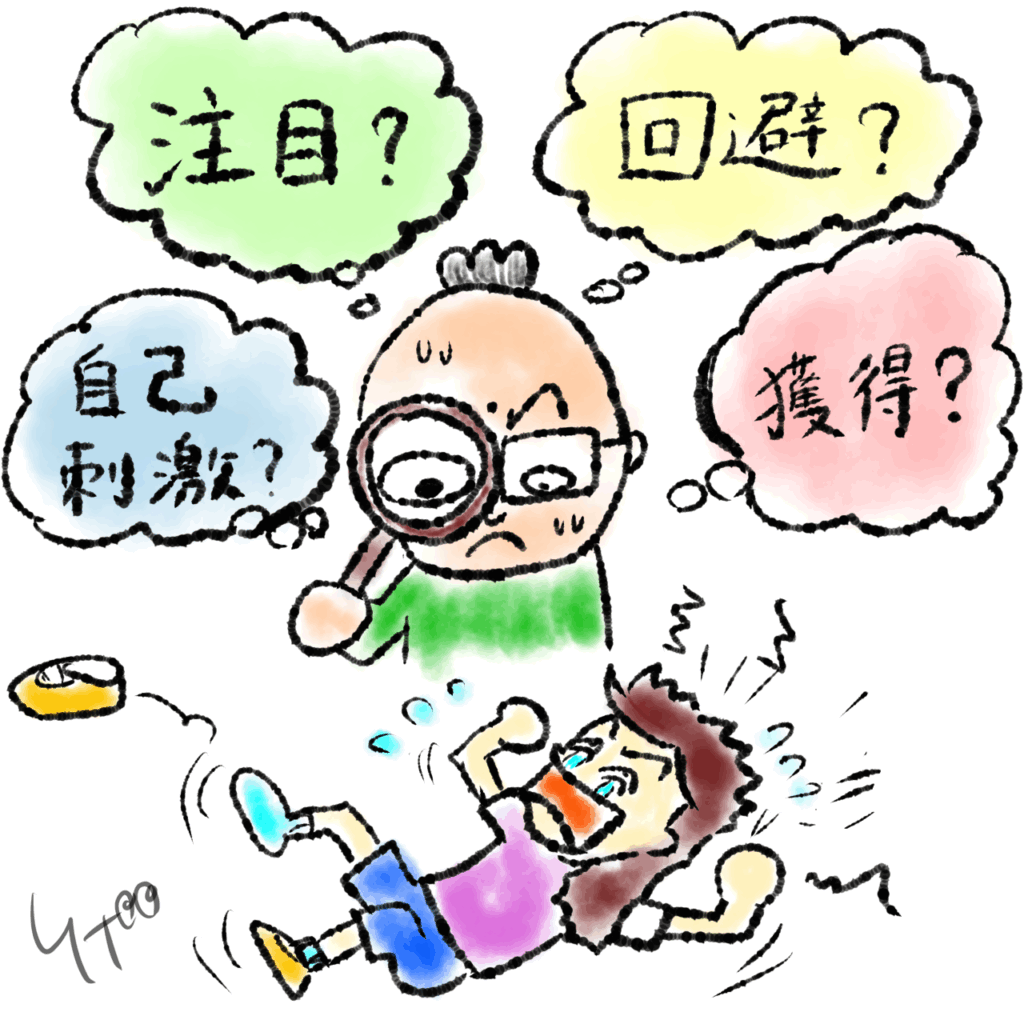

ペアレント・トレーニングでは、こうした**“困った行動”にもちゃんと理由があると考えます。

それが、「行動の4つの機能」**という考え方です。

■ 行動には4つの“目的”がある

-

注目を得るため(注意喚起機能)

→ 例:「かまってほしくて騒ぐ」 -

物や活動を得るため(具体的報酬)

→ 例:「ゲームしたくて嘘をつく」 -

嫌なことから逃れるため(回避)

→ 例:「宿題が嫌で寝たふりをする」 -

自動的な快感や安心のため(自己刺激)

→ 例:「手を振ったり独り言を言うことで落ち着く」

■ 「怒られてもいいから注目してほしい」が一番厄介

水谷インストラクターが言うように、

“怒られること”ですら、子どもにとっては“親の関心がもらえる”という報酬になってしまうことがあります。

たとえば、親が普段忙しくて構ってくれない。

でも、悪さをすれば怒られる。

→「だったら怒られてでもいいから、こっちを見てほしい」と子どもは無意識に選んでしまう。

■ 大切なのは、「行動そのもの」ではなく「背景を推理する」こと

“問題行動”を見たとき、「叱る」よりも先に考えてみてください。

-

これは、誰かの気を引きたいのか?

-

なにかを避けたいのか?

-

単に自分の心を落ち着けるためなのか?

背景の機能を見抜くことが、適切な対応につながります。

■ 行動の意味がわかると、子どもが見違えて見える

「悪い子」ではなく、「かまってほしい子」

「怠けている」ではなく、「どうしたらいいか分からない」

行動の裏にある“心の声”を聴けるようになると、

叱る回数は減り、関係性そのものが変わっていきます。

✍️しげのひとこと

子どもは、行動でしか「助けて」って言えないときがある。

【ペアトレをテーマにした小説を出版します】

うつ病、不登校、家庭内暴力。

沈没しかけた家族に、一つの航路が生まれた。

しげの実体験をもとにした小説「家族の舟」

2025年9月15日 「私」物語化計画より出版